2025年06月17日

软件公司多处于工作室阶段难突破,主要因为定制化开发项目交付流程复杂,涉及技术能力、服务水平、产品经理理解及客户认知等多要素协调,且各岗位培养至少需一年,难以形成规模效应,导致定制项目成本固定,无法通过技术经验缩减开发成本。

为什么那么多软件公司?都处于工作室阶段,很难再向前更进一步。

那是因为这个交付流程实在是太复杂了。

一、定制化开发

尤其是定制化开发的项目交付,在我知道的同行里,这个真的是没有最差,只有更差。

定制项目从需求阶段就充满变数。

曾有客户在开发中期要求新增AI模块,导致已完成的代码框架被迫重构。

还有项目因对数据安全等级理解偏差,测试阶段不得不推翻整个权限系统。

这类问题在行业内屡见不鲜。

二、影响因素

软件开发公司的技术能力、技术经验、服务能力,再到产品经理的功能理解,最后到客户的认知,决定定制项目交付的要素太多了。

技术团队若缺乏类似项目经验,可能在架构设计时埋下性能隐患;产品经理若未能精准捕捉需求,会引发后续开发的连锁反应;而客户对技术实现的误判更会加剧沟通成本。

决定一个定制开发项目交付完成的要素太多了。

这些全部都做好,都去协调好,是非常不容易的。

例如某教育软件项目,因未吃透在线考试防作弊逻辑,开发成果与实际需求脱节,返工耗时超两个月。

三、流程复杂度

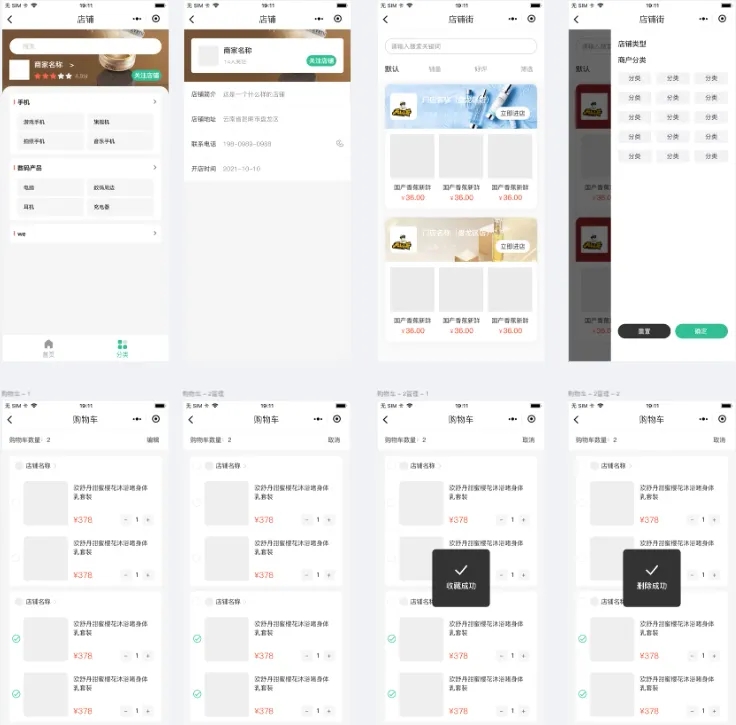

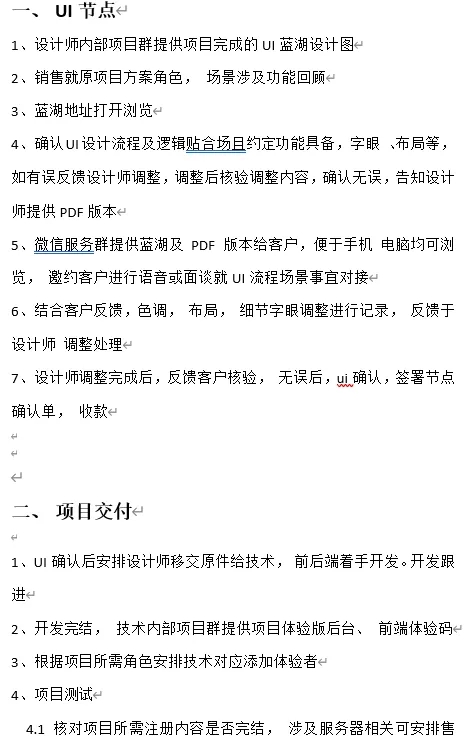

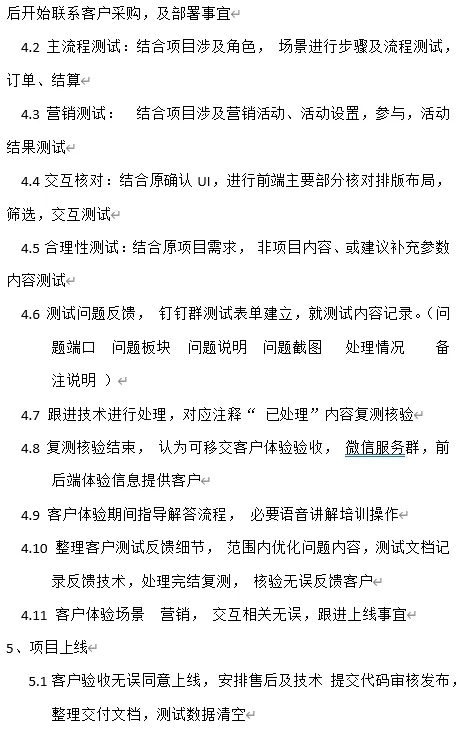

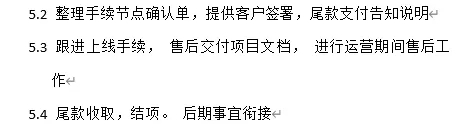

今天我让同事整理了公司项目交付流程的文字版本,仅仅简化版就有近700字,还未涉及具体实施细节。

真正去实施的时候,是要复杂很多的。

实际执行中,需求评审会常因字段定义争论数小时;UI设计需3-5轮修改才能通过;开发联调更需覆盖上百个业务场景。

某电商小程序项目,仅支付模块的兼容性测试就发现40余处漏洞,调试周期远超计划。

四、人才培养

软件开发涉及的所有岗位,没有一年内能成型的。

从前后端开发到UI设计,再到产品经理、商务销售和售后,都需要至少一年的培养时间。

新员工需参与3-5个完整项目,才能掌握核心技能。

后端工程师需积累高并发处理经验,产品经理要熟悉多行业业务逻辑,商务人员需兼顾技术术语与客户谈判。

这种长周期培养模式,严重限制了团队扩张速度。

五、规模效应

所以常跟客户说,软件行业不存在 “性价比高、服务好、技术好” 的公司,因为无法实现真正的规模效应。

每个定制项目需求差异巨大,即便复用部分代码,成本波动仍不可避免。

两个看似相似的管理系统,因审批流程不同,开发成本可能相差30%。

因此,定制项目一旦启动,成本基本固定,无法通过技术经验来缩减。

软件公司困于工作室阶段,本质是定制化服务特性与规模化发展的深层矛盾。

要实现突破,需在需求标准化、流程工具化、人才体系化等维度持续探索,但在缺乏行业统一标准的现状下,每一步都需付出大量时间与试错成本。