2025年07月09日

昆明本地企业因过去被本地互联网公司“割韭菜”而更倾向选择外地开发商,但部分外地公司通过低价和过度承诺吸引客户,实际难以兑现,导致项目风险高;合同条款需务实,盲目接受不合理要求最终可能零回报。

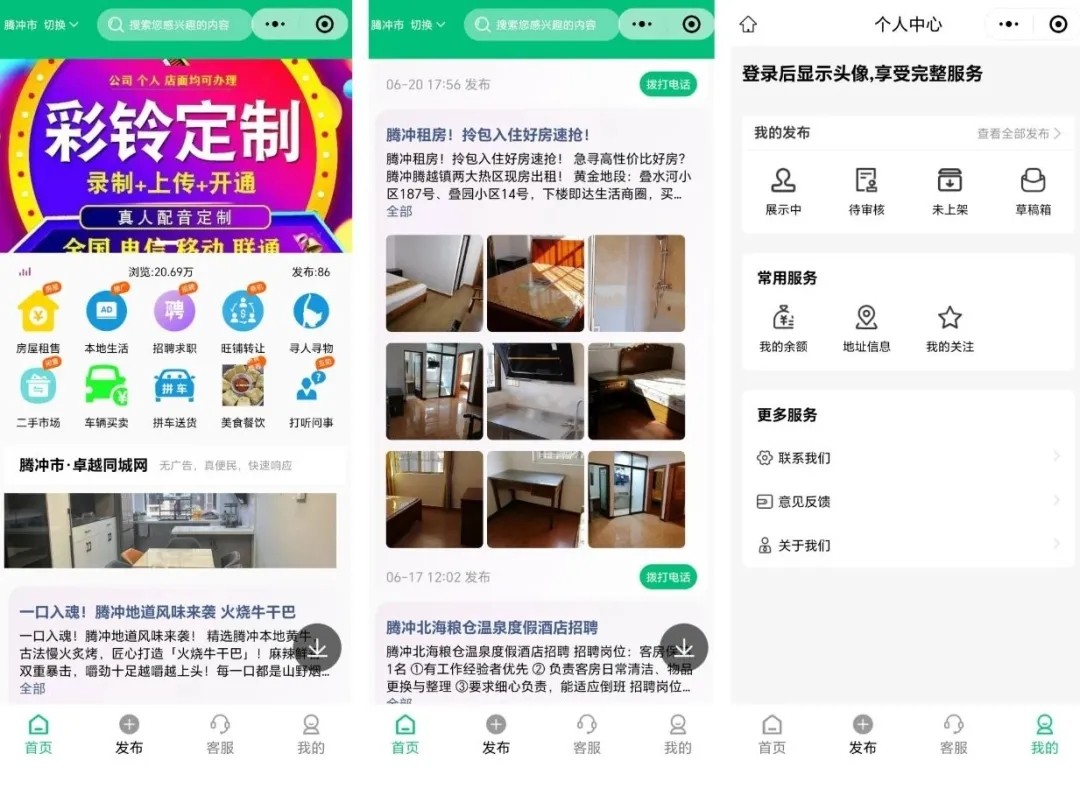

我们开发小程序做昆明本地的业务还是挺多的,整个的业务占比大概还是有个50%-60%。

就在我们接触了很多的昆明客户之后,发现很多的昆明老板,现在是宁愿相信外地公司,也不愿意去相信本地公司。

一、信任流失

这个原因我大概也能理解。

从15年开始到20年左右,大家做互联网相关业务时,不少人被本地公司 “割韭菜”。

承诺的优质服务没兑现,高额收费却没对等价值,信任基础被一点点破坏。

如今昆明老板们对本地公司存疑,觉得合作风险高,也算正常市场反馈。

可是现在开发小程序,我觉得大家对比几家之后,这个价格还是非常透明的,客户也能清晰看到成本与价值。

外地公司因异地属性,反倒有独特“优势”。

反正不见面,承诺内容可更“大胆”,哪怕明知难兑现,也敢先把客户“圈”进来,靠画饼拿订单。

这种“套路”,让不少昆明老板觉得外地公司“更灵活”“敢承诺”,可实际合作后,往往陷入承诺难落地的尴尬。

二、合作博弈

举个前两天的例子,有位昆明老板和我们沟通小程序开发需求时,从功能设计到预算报价,各方面都谈得不错。

本以为合作水到渠成,到合同签署阶段,却突然提出极端条款。

要求我们无论在什么时间,只要有需求,都得做到一小时响应;若做不到,就按合同金额的五倍赔偿。

我当场直接拒绝了,不是不愿服务,而是这类条款完全脱离实际。

可让我意外的是,当客户拿着这条款去问外地软件公司时,对方竟一口称 “合理”,还爽快同意加进合同。

这瞬间让我觉得很 “扯” 。

正常有经验的软件公司,都明白服务响应受人力、时间限制,这类 “拍脑袋” 条款根本没法履约,完全是 “画饼” 哄客户。

但外地公司仗着异地不见面,就能随口答应,甚至为签单把价格压得极低。

可项目结局往往要么关键时刻无法兑现承诺,客户需求被搁置;要么因低价压缩服务成本,做出的小程序漏洞百出、体验糟糕。

最终客户拿到的,基本是零回报的失败成果,费时费力又费钱。

三、业务合作

其实,本地公司不是100%好,外地公司也不是100%差,关键在合作时,双方得回归务实本质。

合同签订要基于真实能力、资源,别搞 “空头支票” 。

需求沟通得贴合实际场景,明确哪些能做到、哪些有难度,坦诚交流才能避免后续纠纷。

对昆明本地小程序开发业务而言,重拾信任或许需要时间,但更需要从业者用行动证明。

让本地客户慢慢重建合作信心,也让市场回归 “价值对等” 的健康轨道,别再被不切实际的承诺和低价陷阱,搅乱本该有序的业务生态 。

无论本地还是外地合作,生意的本质,永远是 “靠谱” 二字 。